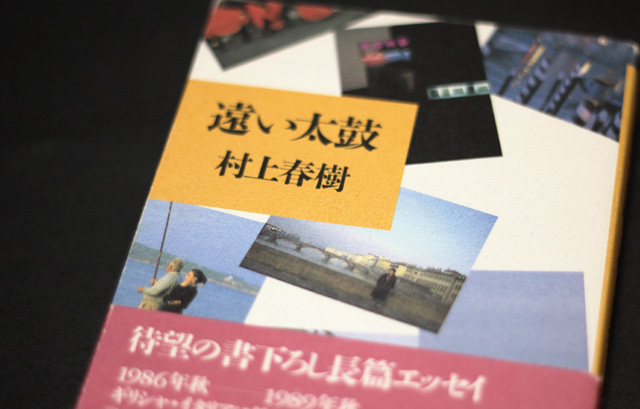

遠い太鼓

入浴タイムのお供にぴったりの旅行記

僕はお風呂が嫌いだ。さっぱりするのはとても気持ちいいけれど、とにかく退屈なのが嫌だ。だから湯船に浸かっている間は、大抵本を読んでいる。作品選びは結構むずかしい。重い話題や初めて読む物語は、区切りをつけにくいのであまり適していない。区切りをつけやすくてさらっと読める本といえば、エッセイになる。湯船で身動きを取れない状態にいながら、自分の知らない世界に想いを馳せることができる旅行記なんて、お風呂で読む本としては最高の部類になると思う。

でも僕は、旅行が好きではない。ではなぜ旅行記をお風呂で読む本としておすすめするかというと、お風呂で読んだ『遠い太鼓』が最高だったから。村上春樹がそこで出会った人々とそこでの生活をとても魅力的に描いていて、旅行嫌いの僕でも“ふらっとどこかに行ってみたい”と思わせてくれた。

このエッセイのあとがきに書かれた、3年間の旅を振り返ってその意味を考えた文章が素晴らしい。

この三年間の意味はいったいなんだったんだろうと僕は思う。

〜中略〜

ただ単に歳を取っただけで、何一つ解決されていないのだ。

『遠い太鼓』あとがき 最後に ─ 旅の終わり

でもこうも思う。もう一度ふりだしに戻れただけでもまだ良いじゃないか、もっとひどいことになる可能性だってあったんだ、と。

そう、僕はどちらかというと楽観的な人間なのだ。

自分の想像と違う地点に下り立ったときに、こう思える強さというのは本当にすごいと思う。周りを見ることも大事だけれど、自分のことをきちんと見ることも同じぐらい、それ以上に大切なはずだ。こんなことも書いてあった。

文章を書くというのはとてもいいことだ。少なくとも僕にとってはとてもいいことだ。最初にあった自分の考え方から何かを「削除」し、そこに何かを「挿入」し、「複写」し、「移動」し、「更新して保存する」事ができる。そういうことを何度も続けていくと、自分という人間の思考やあるいは存在そのものがいかに一時的なものであり、過渡的なものであるかということがよくわかる。そしてこのようにして出来上がった書物でさえやはり過渡的で一時的なものなのだ。不完全という意味ではない。もちろん不完全かもしれないけれど、僕が過渡的で一時的であるというのはそういうことを意味しているわけではない。

『遠い太鼓』あとがき 最後に ─ 旅の終わり

ブログを書くようになって感じたことが、10年以上前に書かれたこの本に書かれていた。こういうことがあるから、本を読むのはやめられない。

遠い太鼓

僕が村上春樹好きだと知ると、「小説はあまり好きではないけど、エッセイは好き。中でもこれが一番好き」という話をよく聞かされている気がする。前半部分は要らないと思うんだけど(笑)。