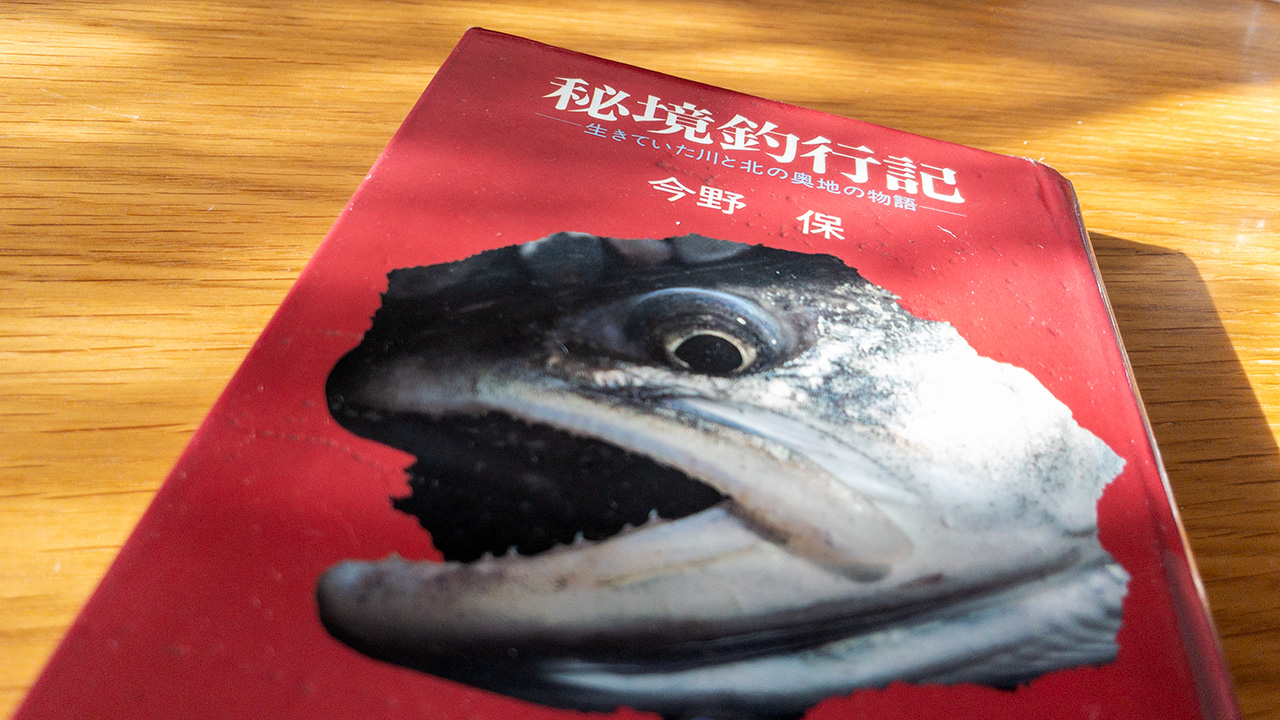

秘境釣行記:生きていた川と北の奥地の物語

「ほんまかいな?!」の連続からの憧憬、あるいは嫉妬

何かに興味を持って深く知りたいと思ったら、興味を持った物事がテーマになっている書籍をおすすめする。エッセイや小説、漫画もいい。いずれにしろ、著者もその物事が好きだから作品に登場させているわけで、経験に基づいた実用的な知識が描かれていることが多い。大抵の場合ハウツー本より安くておもしろい。だから繰り返し楽しめるし、都度学び直しができる。お得。

ありがたいことに、狩猟や渓流釣りを描いた読み物はおもしろいものが多い。冒険的な行為を内包する趣味を好む人の傾向として、文才に優れた人が多いのかもしれない。『秘境釣行記』は渓流釣り関連本の中で突出しておもしろく、読みやすい。釣りや狩猟を描いたこの手の作品で、ページをめくる手が止まらなかったのは初めてだ。探検家でもあり文筆家でもある角幡唯介さんと服部文祥さんが絶賛するのも頷ける。本を読んで久しぶりに興奮してテンションがぶち上がり、渓流釣りに興味がある人はもちろん、興味のない人にまで「この本! めちゃおもろいんですよ!」と吹聴しまくった。

狩猟や山岳渓流釣りをしているとはいえ、同じ山しか知らない——その山だって「知っている」とはとても言えない——僕にとって、戦前の北海道の自然の豊かさ、深さは想像すらできない。この本に描かれている生活は、山岳渓流釣りに憧れて、数年前にえっちらおっちら山に足を運ぶようになった僕からすると、憧れていた以上の世界であり、今となっては幻の世界だ。

まずもって驚いたのが、今野さんが山に向かうためのルート。家から徒歩。田んぼの畦道。しかも家族で。時には放し飼いにしている犬までついてくる。めちゃくちゃ楽しそう。実際そんな環境に住むのはしんどいことだらけなんだろうけれど、山で遊ぶためには車移動が前提になる環境に住んでいる僕にとって、文字通り目を見開いてしまったぐらいの羨ましさだ。

家族で山に篭ってなにをするかといって、ざっくり言えば“生活”を楽しんでいる。釣りして、喰って、寝るの繰り返し。本来の目的は金脈?などを含めた山の調査らしい。でも、川があって魚がいるので、釣りに夢中になってしまったそうだ。まあ、その状況なら誰だってそうなる。真面目に調査して金脈を発見していたら、この素晴らしい本は存在しなかったかもしれない。今野一家が釣りに夢中になってくれたことは、山岳渓流釣りを楽しむ人たちにとって、とても幸運なことだったのは間違いない。

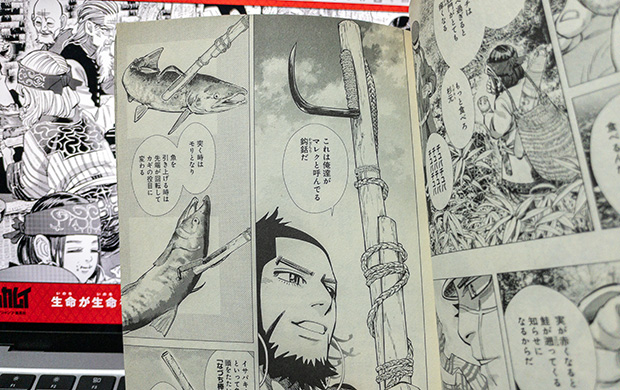

道具、特に装備品は入門書からは絶対にダメ出しされるレベルの貧弱さ。おまけにまだ継ぎ竿が一般的ではなかったらしく、4m前後の釣竿を担いで歩いている。その数5本。その状態で藪漕ぎ。それが当たり前だった(のか?)とはいえ、そこまでして釣りを……と思う反面、その状況もひっくるめて羨ましくも思う。

道具や装備の貧弱さは、知恵と知識と工夫と根性でなんとかするのは、かっこ良すぎだ。誰だってシビれるし、あこがれるだろう。僕は便利すぎる道具に頼り切った釣行しかしていないし、安全面に対する配慮は今後も怠るつもりはない。だからこそ、便利な道具や装備によって損なわれているおもしろ味が確かにあると確信している。少しずつでも便利な道具を減らして、そのおもしろ味を体験するため、自分の力量を上げていきたいと強く思った。

自然が失われて久しい現代は、安全に危険な遊びを体験できる便利な時代でもある。僕はその恩恵を受けまくっている。でも、そんなことは全て棚に上げて、今野さんの生きた時代を羨ましく思った。読んでいる間「そんなんズルいわ!」と何度も妬んでいた気がする。なにより僕が妬んだのは、きっと今野さんの文体だ。

釣りの魅力はもちろん、自然の恐ろしさ、美しさ、不思議さなどを見逃さない観察眼もすごい。そして、それをことさら大袈裟には書かず、淡々とした記録のような、でも明らかに読み手を意識した文体はとても読みやすい。それなりの文章量なのに一気に読み終え、間を置かず再読してしまった。こんなことは本当に久しぶり。釣りや山での生活力に加えて文章もうまいなんて‥‥本当にズルい。うらやましいったらありゃしない。

秘境釣行記:生きていた川と北の奥地の物語

山岳渓流釣りを楽しんでいるなら、間違いなくこの本を楽しめると思う。山岳渓流釣りに興味がある人なら、興味は憧れになり、一刻も早く山に入って渓流魚を釣り上げたいと思うはず。山や釣りに全く興味のない人でも、例えばちょっとした時間潰しでこの本の文章を目にしたら、潰したくない時間まで奪われると思う。

参考記事

服部文祥氏&角幡唯介氏、あの「伝説的名著」の魅力を語る!《ヤマケイ文庫『アラシ』『羆吼ゆる山』『秘境釣行記』復刊記念スペシャル対談》