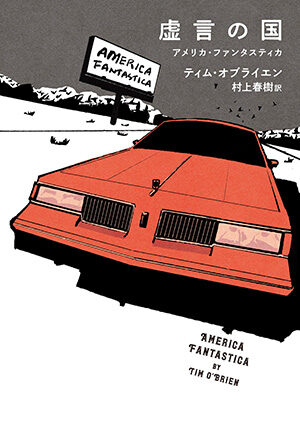

虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ

物哀しくなる良き物語

僕は熱しやすく冷めやすい性格で、いろんな物事にハマってはスーッと離れることを繰り返している(その足跡の一部はこのブログで辿れる)。でも、子どもの頃から好きだった映画鑑賞と読書だけは、ずっと変わらず人生の重要な物事だった——はずなんだけど、気がつけば映画館に足を運ばなくなり、読む本のほとんどは狩猟や釣りに関するものになっている。なんだかちょっぴり寂しい。漫画とアニメは以前よりも深く楽しんでいるけれど、文章のみで語られる物語から得られる滋養みたいなものを久しく摂取できていない実感がある。

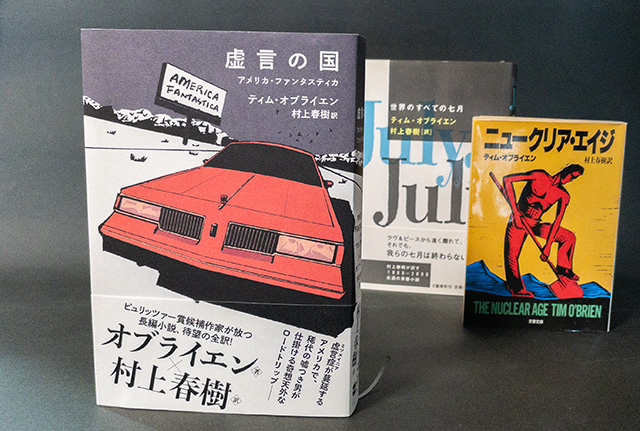

そんなわけで、最近は「趣味は読書です」とは言い辛い。それでも新作を待っている作家は何人かいて、その筆頭である村上春樹の翻訳の最新刊が、『虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ』。「翻訳の新作か……高いなぁ」と購入をためらいながら書籍情報を確認すると、原作者はティム・オブライエン。この作家の『ニュークリア・エイジ』から受けた衝撃の強さは今でもはっきり覚えていて(内容は思い出せない)、ティム・オブライエンは“僕と相性のいい作家”カテゴリーの一人になった。そんな作家の20年ぶりの新作は、ずっと描き続けていたベトナム戦争から離れ、現在のアメリカの——というか世界中に広がる——問題をテーマにしているらしい。これはじっくり読んで咀嚼したい。そう思うとためらいは霧散して、ハードカバーで購入していた。

物語の主人公は虚言症の元ジャーナリスト、ボイド・ハルヴァーソン。ある目的を実行するためのきっかけに銀行強盗を働き、窓口にいた行員のアンジーを誘拐して目的地へと向かう。この銀行強盗は彼と彼女の周囲の人間の行動にも影響を与え複雑に連鎖していき、それぞれの人生を先に進めるきっかけにもなる。

主人公のボイドとアンジーの逃避行を主軸に、ボイドの元妻、アンジーの彼氏、大金持ち、銀行家、警察官、犯罪者など、いろんな人と場所で物語は展開していく。地理に疎いため移動にどれぐらいの時間が費やされているのかわからないし、「時間軸が入れ替わっているのか?」とちょびっと混乱する展開も多い。それでもなぜか読みやすい。もっとゴリゴリした、物語とメッセージの力強さで読者を強引に引っ張っていくような文体だった記憶があるので、これはうれしい驚きだった。テーマのわりに語り口はあくまで軽く、小気味良いテンポなので、初期のドン・ウィンズロウを思い出した。物語の毛色は全然違うんだけど。

描かれているテーマはとても重たい。嘘みたいな虚言を信じたふりをする、あるいは本当に信じている一部の人たちは、誰かの虚言をそっくりそのまま、あるいは都合よく解釈して盲信する。自分で考えた帰結としてなにかに気がついた自分を肯定し、考えることを放棄しているようにも見える。この物語の登場人物たちは他人の言葉に影響を受けても、盲信するのは自分自身。事態は全然良くならなくてもめちゃくちゃポジティブに考え動き続ける。アンジーの彼氏であるランディーはその典型で、大間抜けだと思ったら切れ者に見えたり、周囲にかける迷惑(なんて言葉では生ぬるいんだけど)のわりに愉快なキャラクターだった。

最近はおもしろいと思いながら読んでいる物語でも、なかなか没入できないことが多い。その一因が、登場人物の名前を覚えられない現象。日本人の名前は(まだ)問題ないけれど、外国人の名前はほんとに記憶できない。突然そこにいない人物の名前が出てくると「誰だっけ?」となって物語に集中できなくなる。ところがこの物語に関しては、その現象はほとんど起きなかった。おかげで久しぶりに物語に没入できたし、久しぶりに良い物語を楽しめた実感がある。

ただ、この物語で描こうとしたことが届いて欲しい人に、この物語は届かない気がするし、届いても響くことはない気がして、物哀しくもなった。僕はいろんな種類の素晴らしい物語——心に響く虚言——に助けられてきた人間だけど、世の中そんな単純な人間ばかりではないみたいだ。残念ながら。この物語を説教くさいと思う人もいるだろうし、その人はこの物語を好む人間を“鼻持ちならないいやったらしい奴ら“だと思う気がする。そして、そう思われても仕方がない気もする。残念ながら。

虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ

飾りたくなるかっこいい表紙。紙の手触りも物語に没入できた一因。やっぱり物語は紙の本で読むのがいいなと思った。

購入時の価格 ¥3,630